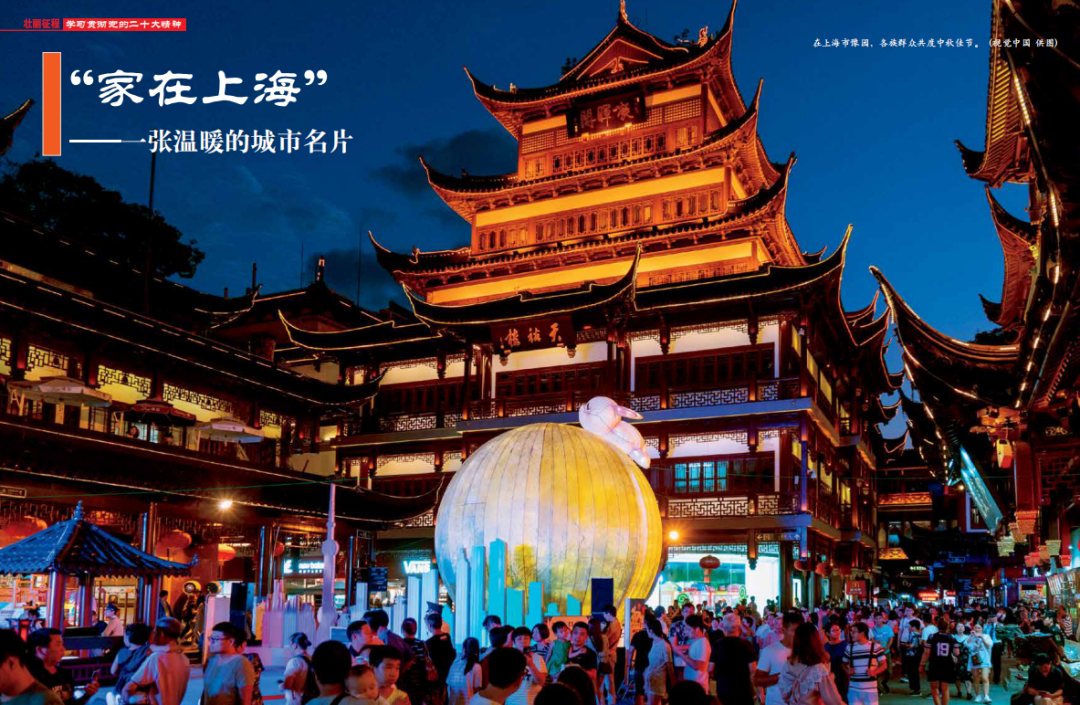

《民族画报》:“家在上海” ——一张温暖的城市名片 发布时间:2023-10-26

上海因其独特的区域位置与历史文化,成为各民族交往交流交融以及东西文化交流互鉴的窗口。2023年, 上海市推出“家在上海”主题实践活动,展现上海“海纳百川、追求卓越、开明睿智、大气谦和”的城市精神,展示上海各族儿女以铸牢中华民族共同体意识为主线,手足相亲、守望相助,在奋进新征程上人心凝聚、蓬勃向上的精神风貌。

上海市的耶里夏丽餐厅,是一个由来自全国各地的多民族员工组成的大家庭。为了更好地让员工融入上海,餐厅定期组织大家进行户外跑步,传递健康的生活方式。(本刊记者 和勇 摄影)

漫步在普陀区宜川石泉东路街头,“民族团结墙”图文并茂,墙体彩绘栩栩如生。宜川“民族团结墙”建成于2014年10月,现已成为城市道路景观。在浦东新区花木街道,占地1.8万平方米的金石榴公园设有各民族交往交流交融历史园地、石榴林植物园、风雨同行桥、儿童活动区等,搭建起各族群众的“情感地标”。

奉贤区四团镇创建“遇在四团 .逐梦未来”民族团结进步教育基地,营造各民族群众共居、共学、共事、共乐的氛围。

上海深化推进基层治理体系和治理能力现代化水平,推动构建互嵌式社会结构和社区环境,促进各族群众交往交流交融,使各族群众交得了知心朋友、做得了和睦邻居、结得成美满姻缘。紧扣超大城市工作特点, 上海早在1998年就开始立足社区开展民族工作,帮助少数民族群众融入社区、融入城市。“家在上海”主题实践活动把着力点放在社区,使各族群众不出社区就能找到家的归属感。在嘉定区马陆镇,辖区内来沪少数民族人数远多于户籍少数民族,其中大多来自青海等地。为了让来沪少数民族群众快速融入社区,提高来沪群众的归属感,当地政府创新服务管理模式,创建了“葡萄架下民族情”品牌。在杨浦区殷行街道,各族群众和谐共居,身边民族团结的故事生动而感人,涌现出24小时热心服务各民族群众的锁立英、奔走在一线的社区医生陆涛、“一碗拉面暖人心”的冶进龙等爱心人士。

1996年,上海博物馆少数民族工艺馆正式对外开放。目前少数民族工艺馆以300余件展品、3200余件各民族文物藏品,成为上海博物馆10个常设展览之一,为发展民族文博事业、助力构筑中华民族共有精神家园发挥了积极作用。(视觉中国 供图)

1985年,新疆青年田新民考入上海交通大学,以优异的成绩毕业并留校任教,成长为高校的一名教授、博士生导师。 一路走来,学校和老师的关心与帮助,让他深切地感受到爱和温暖,也萌生了将这颗民族团结的火种继续传递下去、帮助各族学生走上成才之路的想法。2007年,田新民教授发起了“阳光育人”公益计划,帮助来自民族地区优秀贫困生顺利完成学业、实现美好人生。“阳光育人”公益计划历经16年,近400名学生与200多位不同行业的社会导师、150多名在校博士生、硕士生助理导师结对。“阳光育人”公益计划对民族地区学生的帮助不仅在经济上,更多的是从情感上加以关心与鼓励,引导他们树立正确的世界观、人生观和价值观。学业有成的学生们反哺社会、回报家乡,各族师生共同谱写了互帮互助、共同成长的民族团结同心曲。

上海通过地校共建、结对认亲、社区融入等途径,不断深化“家在上海”活动内涵,搭建了学习教育、亲情关爱、志愿服务等平台,让各族群众在这里立得住脚、安得下心、圆得了梦。努力帮助来沪各族群众解决工作生活中遇到的操心事、烦心事、揪心事,让他们在上海真实感受到城市的温度、家的温暖,合力打造一张温暖的城市民族工作名片。

CA919试飞任务结束后沙力塔那提·包拉提全家合影。

上海市人大代表、中国商飞十大青年英才,来自新疆的沙力塔那提·包拉提分享了自己与上海的故事,“我是一名航空工作者,12年前来到上海,如今已完全融入这座城市。我深刻体会到,只有在中华民族的大家庭里,才能绽放生命的光芒。”

浦东新区积极打造“金石榴家园”,让各民族群众安居乐业。

上海是各族人民共同团结奋斗的美丽家园,上海是各族人民共同造就的幸福之家。党的十八大以来,上海牢记习近平总书记嘱托,初心如磐、使命在肩,认真践行“人民城市人民建,人民城市为人民”重要理念。各民族交往交流交融的佳话正在书写,各民族牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念不断铸牢。

“家在上海”,更多温暖的故事还在继续 … …